“这些踩着水泥地长大的年轻学子,怎样看待这条河?河边的人?人背后的土地、文化、和共同命运?这是我们感兴趣的。”《大河唱》制片人包晓更如是说。

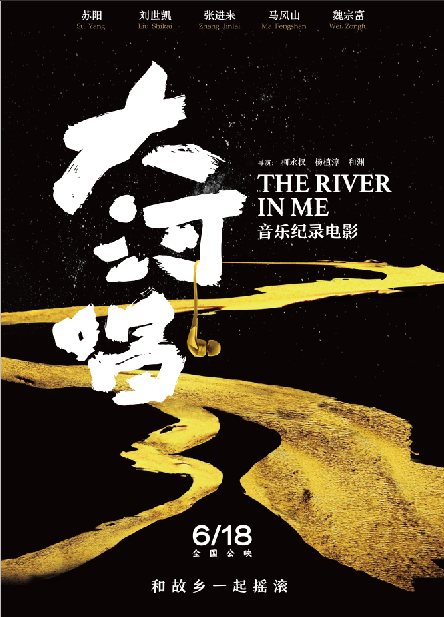

2016年7月音乐纪录电影《大河唱》开拍,直至今年6月18日,这部影片终于将要在全国公映。

700天,《大河唱》跨越70万平方公里,积累1600小时的影像,长达10个月的剪辑。

《大河唱》历时接近三年时间,采取“田野记录”的拍摄方式,与被拍摄对象同吃同行,一起生活劳作,记录了一位从河边出走的当代民谣音乐人苏阳和四位固守土地的民间艺人的故事,这些民间艺人分别是说书人刘世凯、花儿歌手马风山、百年皮影班班主魏宗富、民营秦腔剧团团长张进来。影片由“天空之城影业·马灯电影 ”、“峨眉电影集团有限公司”、“观正影视文化传播有限公司”、“咪咕文化科技有限公司”、“中力国际影业” 、“细蓝线文化传播有限公司”、“天空之城电影投资基金”联合出品;“清华大学·清影工作室”、“摩登天空有限公司”联合制作。

“拍一部民间艺人观察的作品”

《大河唱》的主角之一,是著名民族摇滚音乐人苏阳。2006年,他用一首《贤良》把西北民间音乐“花儿”用当代的流行音乐元素唱了出来,创造了一门独特的民族音乐语言。

苏阳与天空之城的首次合作始于2015年。那一年,《大圣归来》的出品方(天空之城)找到了苏阳。作为一部“全年龄向动画电影”,《大圣归来》非常需要一个“翻译”,让观众知道,孙悟空这个“IP”形象也是适合成人看的。

“我这个官儿大无边,下管地,上管天,天上地上我都管。” 苏阳和乐队用一首《官封弼马温》,不但把一个二次元的“孙悟空”唱进了音乐节,还把孙悟空唱成了一个有反叛精神、有血有肉的当代少年。

苏阳出生于浙江,成长于西北。而他创作的灵感就来源于他早年在西北认识的民间艺人。在他们当中,有唱花儿的,唱秦腔的,说书的,唱皮影戏的。

为了让这些民间艺术跟着他一起走出去,他开始了一个叫“黄河今流”的艺术计划。

当时这个计划一发出,曾经在《大圣归来》里一起合作过的伙伴——天空之城影业创始人路伟、马灯电影总制片人包晓更,还有一直从事原创纪录片的清华大学教授雷建军开始跟苏阳进行探讨 “这个艺术计划能不能拍成纪录片?”,经过很快的沟通和长期的默契与信任,大家探究了影片不仅要拍苏阳,还应该拍摄影响他创作母体的那些民间艺人,进而更好的呈现这片河流和土地滋养出的旋律和生命。《大河唱》项目也由此确立了方向并且正式启动。

这样一个具有厚重历史感的立意,很快就得到了各方的关注与支持。中央音乐学院的音乐人类学研究者萧璇老师带领团队做了三个月的前期调研,提供了大量的文字调研报告。《国家地理》杂志则为摄制组在地图上画了一条线,从无人区到入海口,所有值得拍的自然和人文景观,都标记出来了。

“能有这样一部稳稳当当的不着急的片子,没什么好犹豫的”

与此同时,监制雷建军也开始组建《大河唱》的拍摄团队。

雷建军找到了他的学生杨植淳(《大河唱》导演之一),“现在有个关于黄河民间艺术的片子,你感不感兴趣?”

彼时在清华大学读研三的杨植淳正渴望体验一把进组的感觉,于是,杨植淳一口答应了下来。

接着,雷建军又找来了新锐纪录片导演柯永权,以及在拍摄《喜马拉雅天梯》中有过合作的资深摄影师张华。

拍摄团队兵分7路,拍摄的主创团队大都是清华大学的学生。七个组分为三条线,一条线是拍黄河,第二条线是苏阳,第三线是民间艺人。

五个被拍摄对象分成了三组,导演杨植淳负责拍皮影艺人魏宗富和回族花儿歌手马风山;资深影像人类学创作者和渊导演及摄影指导张华还有执行导演杨宇菲,负责拍民营秦腔剧团的团长张进来和陕北说书艺人刘世凯;导演柯永权则主要跟拍苏阳,并同时负责黄河沿岸的空镜组拍摄。

就这样,一群年轻人兴致勃勃地扛起摄像机等设备出发了。

用杨植淳的话来说,“当时我直接就去了,没想那么多。”

2016年秋天,杨植淳一行人从北京出发,坐火车到银川,十多个小时后,杨植淳终于见到魏宗富。

魏宗富家所在的村子里只有七户人家,杨植淳一行被安排住进了魏宗富家的窑洞。为了能和当地人建立起信任,拍到最有趣的生活镜头,他和老乡们一起吃饭、干活、睡大通铺。“民间音乐的最大的魅力或许就在于,通过它你不仅听到了音乐本身,也看到了孕育它的原始土壤,以及同样生根发芽在这片土壤上的人们。当我听到皮影戏,或者听到苏阳《喊歌》中和皮影戏相似的唱腔时,我会想起老魏,想起西北的风沙烈日打在脸上的感觉,这种感觉令人踏实。就像当我踏入西北干旱的田地中,我的脚会下陷,会被土包裹住,会感受到土地的温度。那一刻,作为人的焦虑感消失了,我感觉自己更像一只动物,周围的花、草、树木以及别的动物,都与我相关。”杨植淳说。

另一边,柯永权跟着苏阳,既当导演又当摄影。

拍摄《大河唱》,柯永权也丝毫没有犹豫,“我那时候还不知道他们哪来的勇气,敢撒开网让三个组同时、无间断地跟拍两年。现在这个社会大家都急匆匆地,恨不得十天就出一个片子。能有这样一部稳稳当当的不着急的片子,我觉得没什么好犹豫的。”

两年下来,杨植淳和柯永权潜移默化地跟这些人这片土地建立起情感了。

“在这两年里,我发现这个国家还有那么一些人,每天都很踏实地踩在泥里,唱的是不知道从什么时候就开始流传到现在的歌,虽然也不得不面临时代的冲击,但他们比我们都要淡定得多。”柯永权说,“我觉得自己通过拍这个片子,找到了一些落下来的办法,如果说观众通过在影院的两小时,也能找到这个办法,那就是这个片子最大的意义。”

混搭的团队,希望往剧情片的方向走一步

1600小时的人物素材,但最终,只有不到两个小时的素材能与观众见面。98分钟,这是《大河唱》最终的片长。

为了这浩渺的素材《大河唱》搭建了独特的后期团队——外方和中方两个剪辑师。其中,德国剪辑师卡尔曾给娄烨影片当过剪辑师,中方的剪辑师是余曦。“混搭的团队,希望往剧情片的方向走了一步。问题是,方言有很多土汉语,我们几乎动用了西北所有高校语言类的学生,但还是不能完全听懂,最后不少是向艺人求证的。”制片人包晓更说。

2017年10月,剪辑指导余曦进组。余曦是清华大学工业工程系学生,后来旁听了雷建军的影视制作课程,之后就去香港读了影视制作的硕士,回内地之后也一直在做编剧的工作。

进组之后,余曦先梳理素材。《大河唱》素材量非常大,而且是纪录,因此,在余曦看来,后期剪辑的时候需要重新考虑人物的故事线,所以这次其实也算是编剧的工作,只不过是在剪辑台上进行。尽管素材库庞大,但是在余曦这里,就变成了理性的“排列组合”,“1600个小时有五个角色,看似很多,如果做拆解,可以拆解成六组。五个人加上风景,一共六组。”所以,他一开始并不会做混剪,而是按照每个人物来剪,把每个人物的故事线捋出来。“每个人物的粗剪完毕之后,这个时候才会考虑如何编排。”

剪辑师卡尔2017年12月进组,卡尔再对这些素材进行“排列组合”。因为语言与文化的差异,在与卡尔的沟通上,余曦与花了不少心力,“秦腔那一段,从字幕来说,是普通话和英语,只能是表意的书面化语言,肯定会有缺失。那段时间卡尔看英文字幕,他看不懂这段戏到底什么意思。沟通上确实需要一定成本,需要一定的转换。我们认为重要的戏,他通过英文字幕没办法读懂‘戏’在哪。”

“剪辑的可能性太多了,最后的调性是卡尔帮我们确立的,奠定了基础。中间有一个留的两大段戏,一个是开头的陕北说书《杨家将》,他其实听不懂,但他坚决认为这就是中国的。整个西北都在唱杨家将,但我不知道为什么一个德国人可以听出来。还有老刘的看病过程中,苏阳弹钢琴的片段。这两个片段奠定了影片的音乐性基调。”制片人包晓更补充介绍了当时的情况。

2018年3月,卡尔离组后,余曦再根据自己的思路以及主创团队的建议进行调整。100分钟版本出来之后,“我们做了很多场小规模的试映,就是让大家提意见,是很闷,还是看不懂,还是怎样。我们再进行调整。最重要的是团队内部试映,我根本数不过来看了多少遍,剪辑组、导演组、制片组会看每一个修改过的版本。”一次次调试,这才有了将要上映的98分钟版本。

在余曦看来,“这部电影绝对不是快消品,不是‘直给’的,每看一遍都会有新的体会。或许当时看完没什么,但也许在生活中的某个时刻,看到一台戏,看到一个老人,看到皮影,《大河唱》就会出现在你的脑海里,那个时刻才是部电影完整的时候。”

作为关注传统文化的音乐纪录电影、《大河唱》宣发会采用多种形式,比如“演出+放映”,比如积极参与“声音里的中国”这样的公益活动。“影片还将与儿童基金会和盲人协会合作,我们制作了一条解说轨,盲人也可以走进影院欣赏这部电影。儿童基金会也会请孩子们走进电影院,了解自己的土地和文化。”包晓更说。